織機の種類HEADLINE

弥生機(卑弥呼) 『魏志倭人伝』には、正始4年(243)に、倭の使者が「倭錦」を献上したと記されています。このわずかな記述を手がかりに、弥生時代奈良県の唐古遺跡や静岡県の登呂遺跡などから出土した織具をもとに、太田英蔵によって、復元・製作したもので、この織機で女王卑弥呼が中国に献上した幻の織物「倭錦」を想像復元しました。古代の人々の優雅な発想が偲ばれるものです。 |

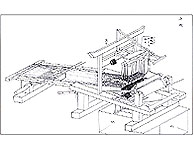

布機(藤ノ木) 原始機は、経糸の端を木や杭などに括りつけて織る方法ですが、台架と呼ばれる「経巻保持具」を使う織機の出現は、大陸文化の影響で、技術改新が行われたと考えたいものです。 |

傾斜機(藤ノ木) 経糸の開口を助けるために織機全体が上から下へと傾斜しており、この為に経糸の張力を掛ける体の動きがスムーズとなり機織の労力が半減し、機台と呼ばれる台が付属するようになりました。現在の徳島県太布がこの種の機で織られています。しかしこの機は、緯糸を織り込むのに筬という織具を併用することにより、今までより数段と美しい織物を織ることが可能になりました。藤ノ木古墳から出土した平絹もこの様に機が発展してくる中で生まれた素晴らしい織物と申せましょう。 |

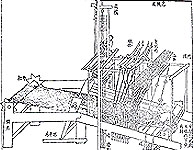

経錦機(藤ノ木) 経錦とは、2〜4色の経糸を使い分けて柄を織り出すという織物ですが、経糸の色数に制限され織技術の複雑さも手伝って、大柄多彩な緯錦と呼ばれる新しい織物が登場するにあたって、その座を奪われ織られなくなり8世紀に技術も途絶えました。しかし佐々木信三郎の研究の結果が実を結び復元されて今では市井で織られて我々の目にふれる事が出来ます。この機は、藤ノ木古墳から出土した経錦という織物を復元するために製作されました。古墳時代どの様にして織られたかに的を絞り、空引装置を使って織る事は、まだこの時代中国から技術が渡ってきていないと考えられており、他の方法で織られ、かつ最も信頼性がたかい紋綜絖での機織だと理にかなっていると思われます。経錦は技術的にも難しいのですが、織進むにつれ、柄が織り出される不思議な思いに、現実の世界から遠くはなれ神秘とも幽玄ともいえない、古代の織に対する崇高な精神が伝わってくるのがすごく感じられてなりません。 |

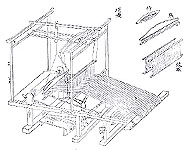

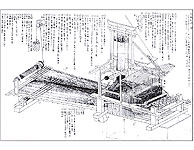

絹機『機織彙編』 機台に腰をかけたとき腰の位置が高くなっていることから来ていて、高機とも呼ばれますが、京都・西陣で、高機は空引機のことを指し、一般に平織を織り出す絹織機をいいます。布巻が機台に固定されていて、開口は踏木を使うことにより綜絖が上下し緯打ちは筬で行います。数多くの絹織物がこの織機で現在も織られているのは、生産性が優れているためと、技能の上手下手が織物の違いになって現れ難く使いやすいのが、生産量を問題にする現在の要求に適しているからと思われます。 |

空引機(復元機) 模様を織り出すには、空引工という人が必要な通糸を引き揚げ、織工が下にあって緯糸を織込む。ジャガード機が明治の初めに輸入される迄、有職織物・能装束など高度な技術を必要する紋織物を製織しました。我が国に渡来したのは、奈良時代、中国の唐からと考えられており、『延喜式』(927)に挑文師の記述があり、奈良時代にはこの織機を用いて、素晴らしい錦を織っていました。 |

絹機『機織彙編』 |

木綿機『機織彙編』 |

織具『機織彙編』 |

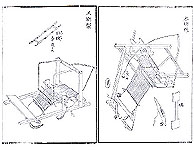

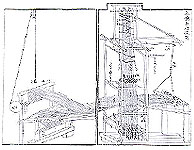

| 花機 (糸仕掛図)『機織彙編』  |

花機 (仕掛圖・筬・名所並に寸法) 『機織彙編』  |

整経 (経糸を歴る具)『機織彙編』  |

| 織具 (クダ・ワク・タタリなど) 『機織彙編』  |

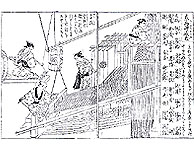

京・西陣織屋 『日本山海名物圖會』  |

空引機 『年中行事絵巻』(鷹司本)(宮内庁蔵)『日本の染織第2巻”公家の染織”』(中央公論社刊より)  |

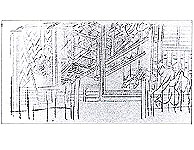

| 高機・天鵞絨機 『都名所圖會』  |

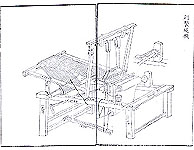

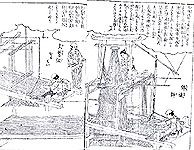

花機 『天工開物』  |

はたおり 『近世女風俗考』  |

| 織師 『職人尽絵屏風』(喜多院本) 『日本の美術No.12”織物”』(至文堂刊より)  |

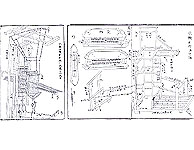

平機 『西陣織物器械圖説』  |

空引機 『西陣織物器械圖説』  |

| 天鵞絨機 『西陣織物器械圖説』  |

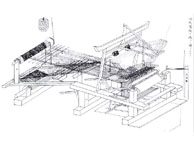

木綿機 絹機と構造は同一ですが、使用される経糸が、絹などの長繊維でなく紡績糸の為、織機の長さが短くて済み、織機の作りもシンプルで手越の織機が主流をしめています。経糸の毛羽などで開口がさまたげられないよう糊付けなどを行い、綜絖のも工夫がなされています。 |

ジャガード機 (川島織物工場内)  ジャガード機は、1804年フランス人、ジャカールが発明した紋織装置です。ジャガード装置は、紋紙と呼ばれるパンチカードをセットするだけで作業が大幅に短縮され、明治時代中期、西陣に於いて空引機は、長年守り続けた王座をジャガード織機にゆずりました。 |

| 綴機 (川島織物工場内)  織技としては、単純で簡単な為古代から行われ、エジプトのコプト織・南米のプレ・インカ裂などに綴織が見られ、京都・西陣で寛政7年(1795)井筒屋瀬平によって再興され、経糸の下に織下絵があり、この下絵に従って緯糸を織込み、経糸の張力が非常に強く緯糸で経糸をつつみ込む様に織ります。明治時代、川島甚兵衛は日本を代表する美術工芸品として、タペストリーを製作し国の内外に綴錦の真価を広く発表しました。 |

カナダ製手織機 (川島テキスタイルスクール提供)  収納時経糸をかけたまま36°まで折り畳め、収納スペースに余裕のない場所での機織に適した織機です。 |

バナースペース

株式会社HICL(エイチアイシーエル)

〒604-8258

京都市中京区堀川三条東入る橋東詰町7番地デトムワン三条通203号

TEL 075-777-3811

FAX 075-822-4633